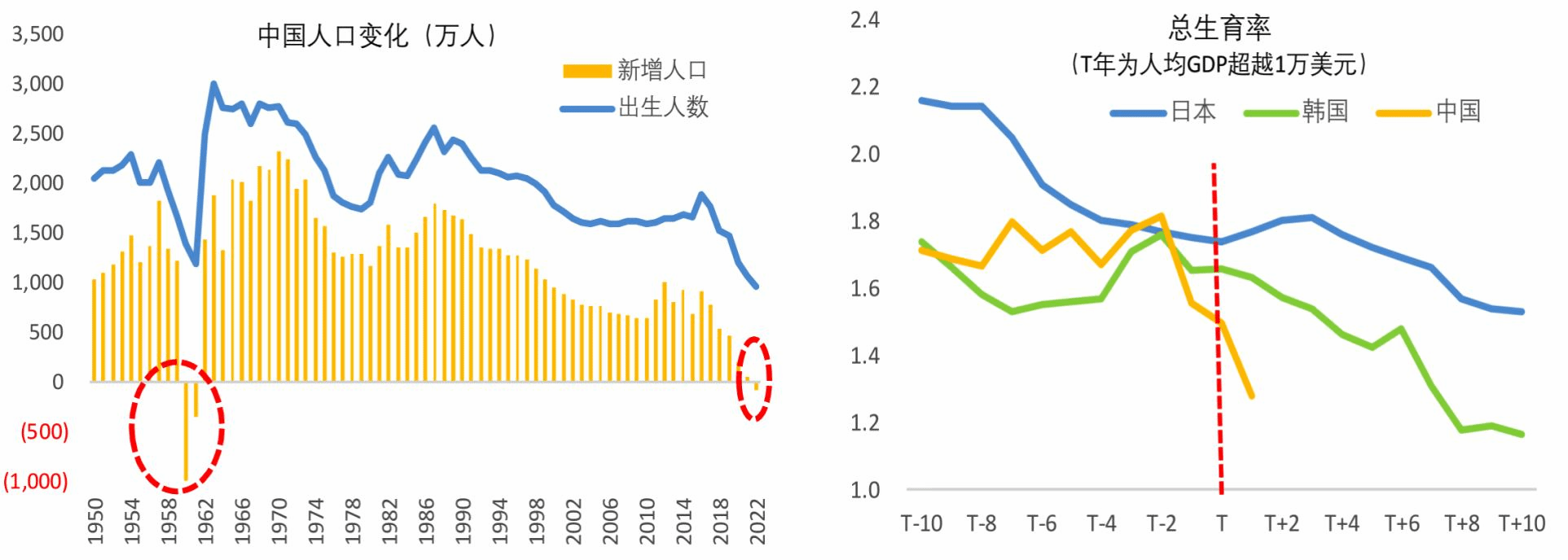

近期国家统计局公布的2022一系列数据,其中中国人口自1960年代以来首次出现负增长。虽然中国人口增长放缓和人口老龄化问题的担忧由来已久,但当这个数据摆在眼前,依然难免有些触目惊心。人口问题并不是中国特有的问题,而是早已成为全球问题。虽然气候变化问题这只灰犀牛已经引起了全球各个群体的关注,但人口问题的关注度依然偏低。例如,韩国目前是全球总生育率最低的国家,2021年的总生育率已经降至了0.81。牛津大学人口学家此前曾预言,如果韩国生育率状况持续恶化,“韩国或将成为第一个因人口问题而从地球上消失的国家”。虽然这个预言被广泛转载和引用,但其背后所隐含的全球人口问题的严重性却一点不亚于气候变化对人类造成的威胁。

资本作为“快”变量会引发黑天鹅效应,历次全球经济和金融危机背后都是资本的剧烈波动。但人口是“慢”变量,没有人会认为人口问题会在第二天一觉醒来出现任何重大变化。以最简单的柯布-道格拉斯方程为例,其中影响产出的主要是资本、劳动力和技术进步。投资研究通常只关心未来12-24个月的经济增长问题,在这个短期时间框架内,资本是影响经济增长的核心变量,技术进步和劳动力都认为是给定的外生变量。即便是在5-10年的中期框架内,当技术进步成为内生变量,劳动力依然处于被忽视的状态。人口问题的缓慢变化已经被著名作家米歇尔·渥克形象地定义为灰犀牛效应,当一只在悠闲吃草的灰犀牛朝着你的方向开始加速跑来,不用等到清楚地看到犀牛角上的纹路,危机其实已经开始了。

一、全球人口老龄化问题日益突出

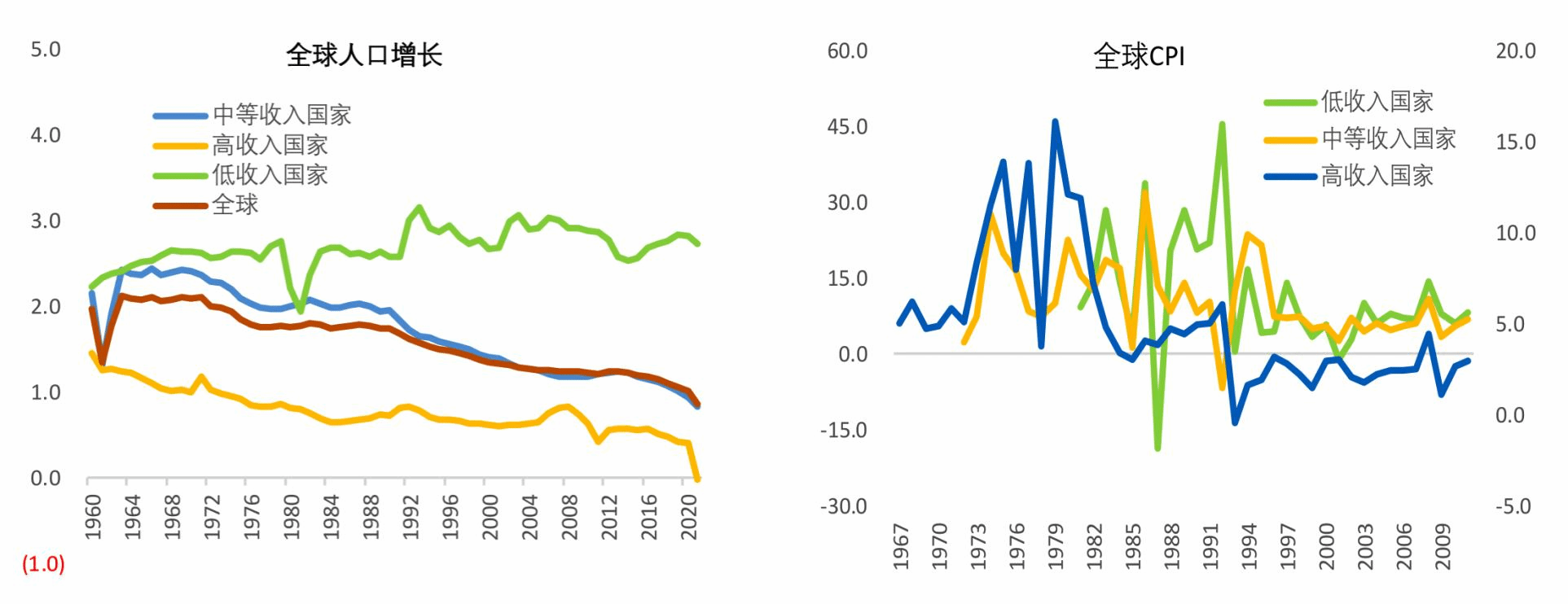

1990年代末,前苏联解体导致2亿多中东欧产业工人加入全球劳动力市场,20世纪初,中国加入WTO又为全球提供了几亿的熟练工人。伴随着全球经济一体化进程加速,直接投资和国际贸易的飙升使得全球人口红利得到了充分释放。当发达国家廉价的资本与发展中国家廉价的劳动力碰撞之后生产了巨大的化学反应,发展中国家的廉价工业品产能爆发,特别是中国庞大的劳动力群体加入全球产业链之后,在一定程度上起到了熨平全球通胀波动的效果。结果是在过去20多年中,发达国家的通胀水平维持在2%左右,而发达国家央行也相应把2%作为执行货币政策的锚定通胀目标。全球经济进入了一个高增长、低通胀的黄金时期。在此过程中,由于总经济福利这块蛋糕可以持续做大,无论是在国家间还是各国内部,贫富差距持续扩大的问题都被掩盖起来。作为例证,各国特别是发达国家的工会势力在过去二三十年中显著萎缩。

但在过去十多年中,全球人口红利却出现了趋势性改变,这种改变可以从总体人口、劳动力占比、和抚养比三个层面来分析。首先,虽然目前全球人口依然在持续上升,但增速已经显著放缓,从1980年代的2%降至目前的0.86%,其中高收入国家人口整体已经开始负增长。其次,目前15-64岁的劳动力人口在2012年已经见顶于65.3%,目前已经下降0.45个百分点至64.9%,而同期65岁以上的老龄人口占比上升1.76个百分点至9.62%。如果按照联合国标准65岁以上人口占比7%的门槛,全球人口在2002年就已经迈入了初级老龄化。从结构上看高收入国家65岁以上人口占比已经高达18.9%,已经接近14%-20%的中度老龄化的上限,并在未来5年内会跨入深度老龄化阶段。再次,全球人口抚养比(非劳动人口与劳动人口之比)在2012年见底之后开始缓慢回升,虽然上升的斜率非常平缓,但背后隐含的问题却比看起来更为严峻。作为全球抚养比的分子分为65岁以上老龄化人口和0-14岁的未成年人口,近年来65岁以上老龄化人口加速上升被0-14岁的未成年人口下降所掩盖,导致了整体抚养比上行非常平缓。但当下作为分子的0-14岁的未成年人口占比下降在未来会逐步转化为作为分母的15-64岁的劳动人口占比下降,从而导致全球整体抚养比加速上升。

低收入国家人口依然相对乐观,在过去的60年间整体人口增速依然维持在2.5%以上,而65岁以上人口占比也仅为3.1%,显著低于全球9.6%的平均水平和7%的老龄化社会门槛。受益于相对较高的生育率,南亚、拉美以及撒哈拉以南非洲以及中东和北非地区的15-64岁的劳动力人口占比依然在持续上升或相对平稳。但虽然这些国家由于教育和基础设施落后,在缺乏大量相关投资的情况下,较为年轻的人口在短期内很难成为全球劳动力的有效供给来源。

二、全球人口老龄化带来的颠覆性影响

伴随着中东欧和中国也开始出现生育率下降和人口老龄化问题,人口问题已经开始潜移默化地影响全球劳动力供求格局,而过去三年席卷全球的疫情导致人口和劳动力问题显性化。疫情导致短期内劳动参与率较低和劳动力供给出现不足,从而导致工资水平持续攀升,成为核心通胀抬头和以美联储为首的央行加速收紧货币政策的重要原因。在经济增长这块蛋糕无法继续做大且贫富差距继续扩大的情况下,工会也开始获得更多话语权,此起彼伏的罢工已经成为一些国家的新闻头条。伴随着疫情在全球范围内得到控制和劳动参与率的回升,短期劳动力短缺问题可能在一定程度上会得以缓解,但由于全球人口老龄化问题加剧,全球通胀的水平依然会维持在相对高位。换而言之,疫情前长期的低通胀局面将一去不复返,全球通胀水平中枢会显著上移。

首先,人口老龄化会导致劳动力供给下降,但储蓄和投资也会显著下降。投资和对应的生产活动下降会导致劳动力需求相应下降。因此老龄化过程中的劳动力供求失衡的现象并不会太明显,工资上涨和通胀中枢上移的幅度也不会太大,利率水平也不会出现趋势性改变。但也我们认为也存在另外一种可能,如果企业部门对全球人口老龄化趋势有充分预判,并且开始提前增加资本开支来提高资本劳动比,例如增加替代劳动力的自动化投资。在此情形下,在工业自动化形成对劳动力的规模化替代之前会出现投资活动不降反升的现象,从而导致劳动力供给出现缺口,进而在中期内推动工资和通胀水平上升。其次,全球经济一体化步伐虽然在疫情前已经开始有所放缓,但过去数十年的全球化进程已经在全球范围内塑造了成熟和高效的供应链布局。但在席卷全球的新冠疫情面前,这种基于帕累托最优原则进行全球分工的脆弱性暴露无疑,例如疫情初期全球口罩和呼吸机的大量短缺,以及之后的芯片短缺造成手机和汽车产量下降甚至停产。虽然供应链危机未来可能会伴随着疫情进一步得到控制之后逐步缓解,但在此过程中暴露出来的问题令各国开始重新审视供应链风险。出于供应链安全考虑,各国会考虑推动关键产品生产的回流。鉴于各国不再将成本控制作为全球供应链布局的首要考虑因素,叠加由于劳动力短缺造成的工资水平上涨等其他因素,以及各国贸易政策趋向于更加保守,“消失”的菲利普斯曲线将逐步回归。再次,菲利普斯曲线的回归会导致央行目标通胀区间的中枢被动上移。但从主观上而言,央行也会倾向于容忍一个相对较高的通胀率。这是因为未来经济衰退的风险会持续上升,在此过程中通缩的风险会持续上升。考虑到全球债务水平处于前所未有的高位,如果需求持续低迷造成物价大幅下跌,一旦形成了费雪提出的“债务-通缩”陷阱,则全球性金融危机和经济衰退会提前到来。因此维持适当的通胀,一方面可以为防止通缩或者通缩预期的形成提供一定的缓冲,另一方面在实际层面可以实现一定程度的债务贬值以提升债务的整体可持续性。但需要特别指出的是,上述通胀因素更多可能发生在发达经济体或者新兴市场中已经跨越中等收入陷阱的国家。这些国家本身具备启动新一轮工业自动化有较好的经济基础,例如门类齐全的工业部门,较强的研发能力以及雄厚的资本积累。长期依赖新兴市场利用廉价劳动力和资源要素参与全球分工,形成了“新兴市场生产,发达经济体消费”的格局,但如果新一轮全球制造业投资会从发展中国家转移到发达国家,从而导致那些工业化刚刚起步的发展中国家的海外直接投资和贸易条件可能出现永久性恶化。国际货币基金组织研究认为:工业自动化将导致发展中国家的非技术工人大规模失业,相对薪资下降,并引发非技术劳动力密集型产品的价格下跌。由此导致的主要产出相对价格的下降将进一步带来不利冲击,削弱投资动机,并可能导致经济增长放缓,从而导致欠发达国家陷入低增长、低通胀的恶性循环。在此背景下,过去发展中国家依靠廉价的劳动力来吸引海外直接投资,并通过出口导向的经济增长方式完成资本积累和实现赶超的模式不再有效。有鉴于此,从某种意义上而言,新一轮全球范围内的制造业革命可能会导致发达国家和发展中国家出现两极分化,那些没有搭上这班车的发展中国家可能陷入发展瓶颈,甚至经济出现倒退。

三、中国应对全球和自身人口老龄化问题的方案

中国目前人均GDP刚刚跨越1万美元的门槛,工业化水平和在全球产业链中的地位与发达国家依然存在较大差距。从十四五规划到党的二十大报告中都提出了“到2035年基本实现社会主义现代化,人均国内生产总值达到中等发达国家水平”的目标。综合世界银行、国际货币基金组织以及OECD等国际组织对于发达国家的标注和定义,要获得中等发达国家的入场券,2.5万美元的人均GDP是门槛。以2019年1万美元人均GDP作为起点,未来15年中国经济增速需要维持4.5-5%左右。

但中国人口过快老龄化的问题令实现这个目标更为艰巨。 虽然中国人口负增长是出现再2022年,但中国老龄化问题出现的时间点更早,中国15-64岁的劳动力人口占比和绝对数分别在2009年和2015年就已经见顶。考虑中国0-14岁未成年人口占比自60年代以来就一直是处于下行通道,这意味着2022年之前中国的65岁以上的老龄化程度在提速。世界银行统计的中国总生育率在2020年已经降至1.28,低于1.3的警戒线。中国人均GDP在2019年跨越1万美元门槛的时候,总生育率已经降至1.5,同样与日本和韩国做横向对比,日本和韩国在跨越人均GDP 1万美元门槛的时候,总生育率分别1.74和1.66。虽然中国政府已经意识到人口问题的严峻挑战,并开始着手调整计划生育政策。但根据东亚其他主要经济体的经验来看,鼓励生育的政策只能缓解但并不能逆转人口老龄化的趋势。

虽然中国人均GDP刚跨越1万美元的门槛不久且人口老龄化问题严峻,但相对于其他发展中国家,中国的优势是在过去20年的发展中已经基本完成了工业化并形成了完备的工业体系,是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。此外,中国人口红利虽然在衰减,但工程师红利却依然显著,加上中国已经实现全面脱贫和具有较强消费能力的超1亿中产阶级,中国已经可以通过自身积累来推动产业升级和转型,对海外直接投资和需求的依赖程度大大降低。当下中国经济发展阶段,人均资本存量相对于发达国家依然较低,投资依然存在巨大空间。房地产调控政策常态化,房住不炒成为基本国策。由于地方政府债务压力,传统的基建投资冲动下降。因此传统意义上以“水泥,钢筋”为代表的房地产和基建投资很难继续承担支撑中国经济发展的重担。长期以来,制造业投资更多是被视为消费,基建和房地产需求的结果,通过周期性扩大和更新产能来满足相关需求。当下,我们认为应该换一个视角重新审视制造业投资,更多把制造业投资作为需求的来源,而不是需求的结果。在新一轮工业革命浪潮的推动下,制造业投资依然存在较大空间。党的二十大报告明确提出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国。制造业投资不仅可以推动制造业自身的升级,而且可以带动消费,房地产和基建升级转型,例如以5G、人工智能、大数据等为代表的新基建。

四、构筑双循环下的内外雁行模式

1980年代东亚出现过“雁行发展模式”。日本在经济发展到一定阶段之后,开始把传统的劳动和资本密集型产业向“亚洲四小龙”转移,之后又向“亚洲四小虎”以及改革开放后的中国转移。产业转移的背后原因是日韩等先行国家受限于经济体量较小且资源匮乏,无法在国内消化土地、劳动力等要素成本的上涨压力,因此被迫向外转移那些对要素投入较高的传统产业。在十四五规划建议中,提到了制造业要“自主可控、安全高效”,因具备从上游到下游,从传统到新兴行业的完整产业链对中国长期可持续发展具有战略性意义,因此,我们不可能像日韩等国那样把传统产业都向外转移。在这次疫情冲击下,我们可以清楚看到,相对完整的产业部门和产业链也是中国经济能从容面对重大冲击的重要前提。早在2010年,我们就提出了《一个中国,三个经济体》的说法,认为中国作为幅员辽阔的大陆国家,地区间差异巨大,可以通过在东中西地区复制80年代的亚洲雁行模式来进行产业升级和转移。对此也有所体现:“促进产业在国内有序转移,优化区域产业链布局”。未来具有良好工业基础东部地区在人材、技术、资金的支持下,制造业更多转向具有高附加值和高技术含量的新兴产业,而传统制造业逐步向中西部地区转移,更多利用中西部相对丰富的劳动力和自然资源,从而确保国内具备完整的产业链可以应对任何潜在风险和不确定性。近年来,党中央提出要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在双循环框架下,中国制造业的发展也可以通过一带一路等方式坚持走出去。鉴于一带一路沿线国家经济发展水平存在巨大差异,传统的亚洲“雁行模式”可以沿一带一路展开,利用当地优势资源来实现“构筑互利共赢的产业链供应链合作体系,深化国际产能合作”的目标。

章 俊

复旦-平安宏观经济研究中心客座研究员

摩根士丹利证券首席经济学家兼研究部负责人

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博